是枝裕和監督が率いる映像制作者集団“分福”に所属し、新進気鋭の監督として注目を集めている佐藤快磨(さとう・たくま)監督にインタビューをさせていただきました。釜山国際映画祭など数々の国内外の映画祭で評価された佐藤監督が、完全オリジナル脚本で挑んだ本作は、劇場映画デビュー作です。そんな本作を監督はどんな思いで作られたのでしょうか。

<PROFILE>

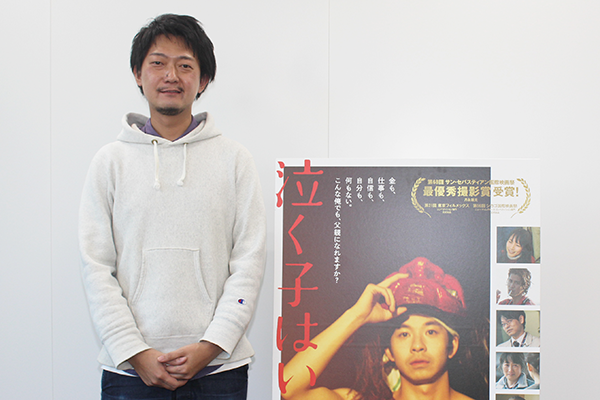

佐藤快磨(さとう たくま):監督、脚本、編集

1989年生まれ、秋田県出身。初の長編監督作品『ガンバレとかうるせぇ』(2014)が、ぴあフィルムフェスティバルPFFアワード2014で映画ファン賞と観客賞を受賞、第19回釜山国際映画祭のコンペティション部門にノミネートされるなど、国内外のさまざまな映画祭で高く評価された。文化庁委託事業“ndjc:若手映画作家育成プロジェクト2015”に選ばれ、『壊れ始めてる、ヘイヘイヘイ』(2016)を監督。その後、『歩けない僕らは』(2019)などを制作。

笑っていると思っていたら、泣きそうになって切なくなっているとか、そういう映画を自分も撮れたら

マイソン:

監督にとって理想の父親像とはどんなものですか?

佐藤快磨監督:

父親像としては自分の父親しか思い浮かばないのですが、今回の映画で感じたのは、父親像っていうのは自分の父親との距離だったりするなというのがありました。それが理想かどうかわからないのですが、自分の父親との距離のなかで自分が相対的にどう父親になっていけるかということなのかなと思います。

マイソン:

世の中的に父親はこうあるべきだみたいな空気感というか、そういうものを監督は感じることはありますか?たとえば女性向けとかママ向けの媒体で、夫に関する記事も多いように思うのですが、男性からするとどう受け止められているのかなって。

佐藤快磨監督:

同級生で父親になった友人達と話していると、まだ全然実感がない人が多いです。奧さんが妊娠して自分が父親になっていくという気持ちを作っていっているつもりでも、いざ奧さんが出産をした日の夜に「何か本当に重い責任みたいなものに押しつぶされそうになった」という話も聞きました。やっぱり男性は妊娠とか出産みたいな身体的なものがない分、まだ子どもだと思っているところを抜け切れていないけど、急に父親になってしまう。でもその変わり目はすごく曖昧なのかなって思います。奧さんとの関係はもちろんあるんでしょうけど、自分の父親との距離感みたいなものと向き合っていくなかで父親になっていくのかなと、この映画を撮って思いました。なので、「こうあるべきだ」なのかわかりませんが、結局父親は子どもに対して一方通行というか、何か思いを託すとか願うとか、そういうことしかできないのかなって。今までは自分のことばかり考えていれば良かったのが、初めて本当に誰かのことを思うようになれるっていうのが父親なのかなと思います。

マイソン:

“一方通行”、確かにそうですね。今回こだわった部分とか、難しかった部分はありますか?

佐藤快磨監督:

映画全体を通してやっぱり役者さんのお芝居は全員が魅力的に映っていたら良いなと思いました。全員の人間らしい瞬間がそれぞれのキャラクターに一瞬でも見えるような作品になれば良いなと思っていて、それを映せるように現場ではこだわっていたと思います。

マイソン:

役者さんの演技を見て、アイデアが浮かんだりすることもあるのでしょうか?

佐藤快磨監督:

基本、僕は「こうやってください」「ああやってください」とかは、はっきりと決めていません。脚本もここはこういう思いでこういう台詞を言うんじゃないかっていう想定で書いてはいるんですけど、もしかしたら自分とは全然違う思いが正解かもしれないですよね。そういうものを選択していくというよりは、どうやったらその思いを相反する気持ちを持ったままで言葉を吐けるかとか、あとは本音と嘘の間で揺れ動きながらこの台詞を話せるかとか、そういう曖昧さを一緒に現場で見つけていくというか。その揺れ動きみたいなものが、絶対に台詞とか表情のニュアンスに出てくると思うので、その台詞が相手の役者さんに伝わると、揺れたニュアンスだからこそ受け取ったほうも揺れると思うんです。そういうものが重なっていくと、シーン自体が重層的になっていく気がするので、それを近くで見ているのが好きというか、楽しかったです。

マイソン:

脚本を書いていらした時と、完成したものを観た時のイメージというか感覚は違いますか?こういう作品になるだろうって思っていたけど、違ったということはありますか?

佐藤快磨監督:

違いますね。ちゃんと自分もいるんですけど、仲野太賀くんもいるような感じがするとか。特にお芝居は、脚本を書いている時から何となくイメージがあるのですが、限りなくシンプルです。ただどういう風にも読み取れる、本音でも嘘でも良いような台詞を書きたいなという思いもありました。なので、映画を観た時にそういうものがちゃんと人間として立ち上がっていくというか、脚本が立ち上がっていく感じがすごくあります。

マイソン:

たぶん私が主人公のたすく(仲野太賀)を年下として見ているせいもあると思うんですけど、もうちょっと待ってあげたら良いお父さんになりそうなのにって思いました。監督は主人公に対して優しい眼差しで育てている感覚だったのか、もっと強くなれという感覚だったのか、どちらでしょうか?

佐藤快磨監督:

めちゃくちゃ甘いと思います。まだ父親ではないのですが、自分自身もかなり投影していて、脚本の段階から甘い甘いって言われ続けていました。でも彼自身の1番の問題は、逃げてしまったことだと思うんです。逃げる瞬間は描いていないんですけど、彼が最初いろいろなものを捨てて東京に逃げていったっていうところは、本当に人として弱い部分だなと思います。事件を起こしたことや家族、地元の人と向き合おうとしていたら、きっと良い父親になれたかもしれません。でも、勝手に彼が殻に閉じこもって、いろいろな人を遮断して逃げたっていう人間関係に対する自信のなさだったり、臆病さだったり、そういうものは自分の中から出てきているというか、自分をかなり投影していると思います。なので、脚本を直す時はたすくに対して厳しい人物をどう出していくかっていう、そこが結構大変でした。

マイソン:

そうだったんですね。映画をご覧になった方で、男女で意見が違うところはありますか?

佐藤快磨監督:

たすくに対して厳しい、甘いっていうのははっきりとあります。やっぱり女性のほうがたすくを許せなかったり、ダメだなって言う人が多い気がします。男性からは「たすくはダメだな」っていう意見は今のところあまり聞いていないです。あとは、最初のことね(吉岡里帆)のシーンで、なぜ彼女があれほど不満が溜まっているのかについては、女性のほうがいろいろな意見がありました。

マイソン:

私は、まだ子どもがいないので、逆にキャラ的にはたすくに近い感覚で観ました。産むとだいぶ感覚が変わるのかもしれませんが、女性として観ても、親になれるのかなみたいな感覚も正直あります。たすくの「わかってはいるけど、まだ自分の好きにしたい」みたいなところは自分にもすごく近いものを感じました。

佐藤快磨監督:

女性は妊娠、出産とか身体的な変化を経て母親になっていくけど、男性はそれがないから父性の芽生えが遅いみたいな風に思って脚本を書いていたんですけど、それを言った時に女性スタッフが「女性も子どもを産んだからといって、母親になれるわけじゃないよ」って言ってくださって、それはかなりヒントになりました。だからことねも母親になれるかどうかというところで、すごく不安を感じているし、彼女自身母親を亡くしたという設定なんですけど、母親の記憶はちゃんとあって、その母の記憶があるからこそ母親との距離で苦しんでいるというか、自分が理想の母親になれていないという。でもたすくは父親の記憶が全くないので、父親像すら描けないみたいな、記憶があるないの対比は出せたかなと思います。

マイソン:

観る人のタイミングとか年代によってもいろいろな解釈ができそうですね。

佐藤快磨監督:

そうですね。思い出とか経験、記憶を重ねて観ていただく方も多いというか、そういうご感想をいただくと嬉しいです。

マイソン:

この作品には父親、母親というテーマがありつつ、古くから伝わる文化がなくなってしまうということに対しても意識を向ける内容だと思います。監督は映画でできることというか、映画が持つ力、映画の役割とはどんなものだと思いますか?

佐藤快磨監督:

今回、男鹿の市役所の方からも準備段階からいろいろとすごくご協力いただきました。もしかしたら観光は増える可能性があるかもしれないですけど、この映画を撮ったからといって、急に移住者が増えて人口が増えて“ナマハゲ”の担い手が増えていくってことはすぐにはできないことです。でも、何かこの今のナマハゲの状況であったり、男鹿に住んでいる方々が受け継いできた思いを残すことはできると思います。映画はずっと残っていくものだと思うので、これから先ずっと男鹿に生まれた子ども達がこの映画を観て、男鹿に生きていくということを何か感じ取ってもらえたら意味があるし、男鹿という故郷の場所の見え方が変わったりすると良いのかなと思います。だから映画全体っていうとわからないんですけど、この映画という意味ではそういう思いがありました。

マイソン:

では最後の質問で今まで大きく影響を受けた映画か、監督とか俳優など人物でも構わないのですが、いらっしゃったら教えてください。

佐藤快磨監督:

山下敦弘監督がすごく好きで、山下監督の作品を観て「こんな映画があるんだ。おもしろい」と思って、脚本も買って、写してみたりとかしてました。何か切実な人が滑稽に見えてしまう瞬間とか、でもそういうものを肯定してもらえるというか、笑っていると思っていたら、泣きそうになって切なくなっているとか、そういう映画を自分も撮れたらなと思っています。

マイソン:

山下監督作品の中で1番心に響いた映画というと何でしょうか?

佐藤快磨監督:

最初に観たのが『リアリズムの宿』か『リンダ リンダ リンダ』なんですけど。

マイソン:

観たのは学生の時ですか?

佐藤快磨監督:

映画学校にいた時ですね。僕は映画を始めたのが遅くて、それまで不勉強であまり観ていないんです。あとは映画館で『マイ・バック・ページ』を観て、これは映画館で2回観ました。忘れられない表情とか言葉が詰まっていて、すごく印象に残っています。

マイソン:

積み重ねていろいろ観て、刺激を受けながら。

佐藤快磨監督:

そうですね。でも『リアリズムの宿』が衝撃というか、それで山下監督が好きになって追いかけ始めたので、きっかけという意味ではそうかもしれないです。

マイソン:

ありがとうございました!

2020年10月29日取材 PHOTO&TEXT by Myson

『泣く子はいねぇが』

2020年11月20日より新宿ピカデリーほか全国公開

監督・脚本・編集:佐藤快磨

出演:仲野太賀、吉岡里帆、寛 一 郎、山中 崇、余 貴美子、柳葉敏郎

配給:バンダイナムコアーツ、スターサンズ

秋田県の男鹿半島で暮らすたすくとことねは娘を授かるが、娘が生まれても父になる覚悟が見えないたすくにことねは苛立っていた。そんななか、たすくは大晦日の夜に毎年恒例の伝統行事“ナマハゲ”に参加するが、酒を断ることができず泥酔し、ある大失態を起こしてしまう…。

©2020「泣く子はいねぇが」製作委員会